Beklager, vi har ikke en oversettelse for denne siden.

Gertrud Kolmar in Falkensee -

Finkenkrug

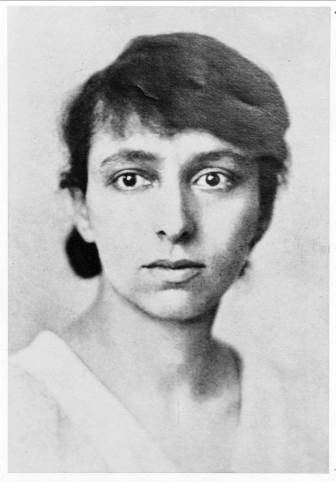

Gertrud

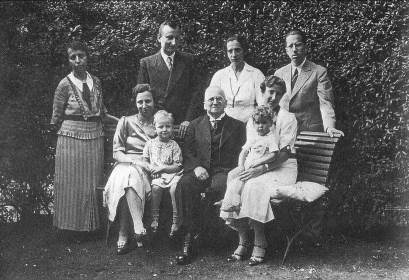

Kolmar, 1928 (Deutsches Literaturarchiv, Marbach) Die Familie Chodziesner im Garten des Finkenkruger

Hauses, 1937 (Nachlass Kolmar, Deutsches Literaturarchiv Marbach). Vorn von links nach rechts: Gertrud Käthe Chodziesner Wurde 1943 nach Auschwitz deportiert und ermordet Hilde Wenzel, geb. Chodziesner Emigrierte 1938 in die Schweiz, wo sie 1972 starb Sabine Wenzel Emigrierte mit ihrer Mutter in die Schweiz und lebt heute

in Südamerika Ludwig Chodziesner Wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert und starb dort

1943 Thea Chodziesner geb. Galliner Emigrierte 1939 nach Chile und starb dort 1943 im Alter

von 39 Jahren Wolfgang (Ben) Chodziesner Emigrierte mit seiner Mutter nach Chile, lebte später in

Australien und starb dort 2018 Hinten von links nach rechts: Peter Wenzel Wanderte 1953 nach Brasilien aus und starb dort 1961 Margot Chodziesner Emigirierte 1939 nach Australien, dort starb sie 1942 Georg Chodziesner Emigrierte 1939 nach England. Er starb 1981 in Sidney

„…Ach, ich möchte zuweilen meinen Mantel anziehen, meinen

Hut aufsetzen und fortwandern, weit weit fort. Und ich denke jetzt öfters

daran, daß ich, wenn erst einmal Schnee fällt, nach Finkenkrug fahren und dort

bei Mondschein, wie ich es früher tat, im Walde herumstapfen könnte; zugleich

aber weiß ich schon, daß ich diesen Plan nicht ausführen werde…" Brief Gertrud Kolmars an die Schwester Hilde Wenzel.

Berlin, den 13. Dezember 1939

Leben und Werk

Die Lyrikerin Gertrud Kolmar (1894-1943) lebte in den

Jahren von 1923 bis 1939 im Haus ihrer Eltern in Falkensee-Finkenkrug. Die

Villa an der damaligen Manteuffelstraße, heute Feuerbachstraße, war von einem

großen parkähnlichen Garten umgeben. In der Schönheit und Abgeschiedenheit des

Ortes entstand fast ihr gesamtes lyrisches Werk. Die Blumen im Garten des

Vaters und die hinter dem Haus beginnende Landschaft mit Kiefern, Sandwegen und

Tieren fanden Eingang in ihre Gedichtwelt. Bis zur Verhaftung durch die Nationalsozialisten im Februar

1943 schrieb Gertrud Kolmar Erzählungen, Theaterstücke und zahlreiche Gedichte. Ihr schriftstellerisches Werk konnte mit Hilfe der

Familie gerettet werden. Der Nachlass befindet sich im Deutschen

Literaturarchiv in Marbach und steht für Forschungszwecke zur Verfügung.

Erinnern an Gertrud Kolmar

Dank einer Initiative von Dr. Maria Schaare und Prof.

Kurt Magritz, beide aus Falkensee-Finkenkrug, wurde am 9. September 1979 eine

inzwischen unter Denkmalschutz stehende Gedenktafel für Gertrud Kolmar am

Wohnhaus enthüllt. Im Jahr 2007 verlegte der Künstler Gunter Demnig zwei

Stolpersteine in den Gehweg vor dem ehemaligen Wohnhaus. Sie erinnern an den

letzten frei gewählten Wohnort der jüdischen Familie Chodziesner. Am 1. Oktober 2011 konnte

einer neuen Züchtung des Rosenzüchters Jan D. Janßen vom Vierländerrosenhof in

Hamburg im Beisein der Nichte Gertrud Kolmars, Sabina Wenzel aus Paraty

(Brasilien), der Name „Gertrud-Kolmar-Rose" verliehen werden.

Während die Dauerausstellung im Museum der Stadt Falkensee Spuren aus dem Leben

und Werk Gertrud Kolmars zeigt, bietet der Rosengarten mit der

Gertrud-Kolmar-Rose im Rückraum des Museums die Gelegenheit, das Lebensgefühl

der Dichterin kennenzulernen.

Hg. Von Johanna Woltmann, Göttingen, Wallstein Verlag,

2014

Biografie… 1894 Gertrud

Käthe Chodziesner wird am 10. Dezember 1894 als älteste Tochter des

Rechtsanwaltes Ludwig Codziesner und seiner Frau Elise, geborene Schönfließ, in

Berlin-Mitte geboren. 1917 Auf

Veranlassung des Vaters erscheint der Band Gertrud Kolmar - Gedichte im Verlag

Egon Fleischl & Co. Das Pseudonym Kolmar leitete sie selbst von der

deutschen Ortsbezeichnung (Kolmar) für den polnischen Ort Chodziesen ab. 1923 Umzug

der Familie in die Kolonie Neufinkenkrug, an die heutige Feuerbachstraße. 1938 Der

Zwangsverkauf der Villa im Dezember 1938. Daraus resultierte der Umzug von

Gertrud Kolmar und ihrem Vater am 21. Januar 1939 in eine sogenannte

Judenwohnung nach Berlin-Schöneberg. 1943 Während

der sogenannten Fabrikaktion wird Gertrud Kolmar am 27. Februar 1943 mit

anderen jüdischen Zwangsarbeitern verhaftet und in ein Sammellager gebracht. Am 2.

März 1943 wurde Gertrud Kolmar mit dem 32. Osttransport nach Auschwitz deportiert.

Ihr Todesdatum ist nicht bekannt. Quellen: Johanna

Woltmann „Gertrud Kolmar - Leben und Werk", Göttingen Wallstein Verlag,

1995 „Gertrud Kolmar - Briefe" Hg. von Johanna Woltmann,

Göttingen, Wallstein Verlag, 2014 Kurt Magritz: Für Gertrud Kolmar, Farbige Skizze, 25 x 34

cm, Anfang der 1970er Jahre (Privatbesitz).